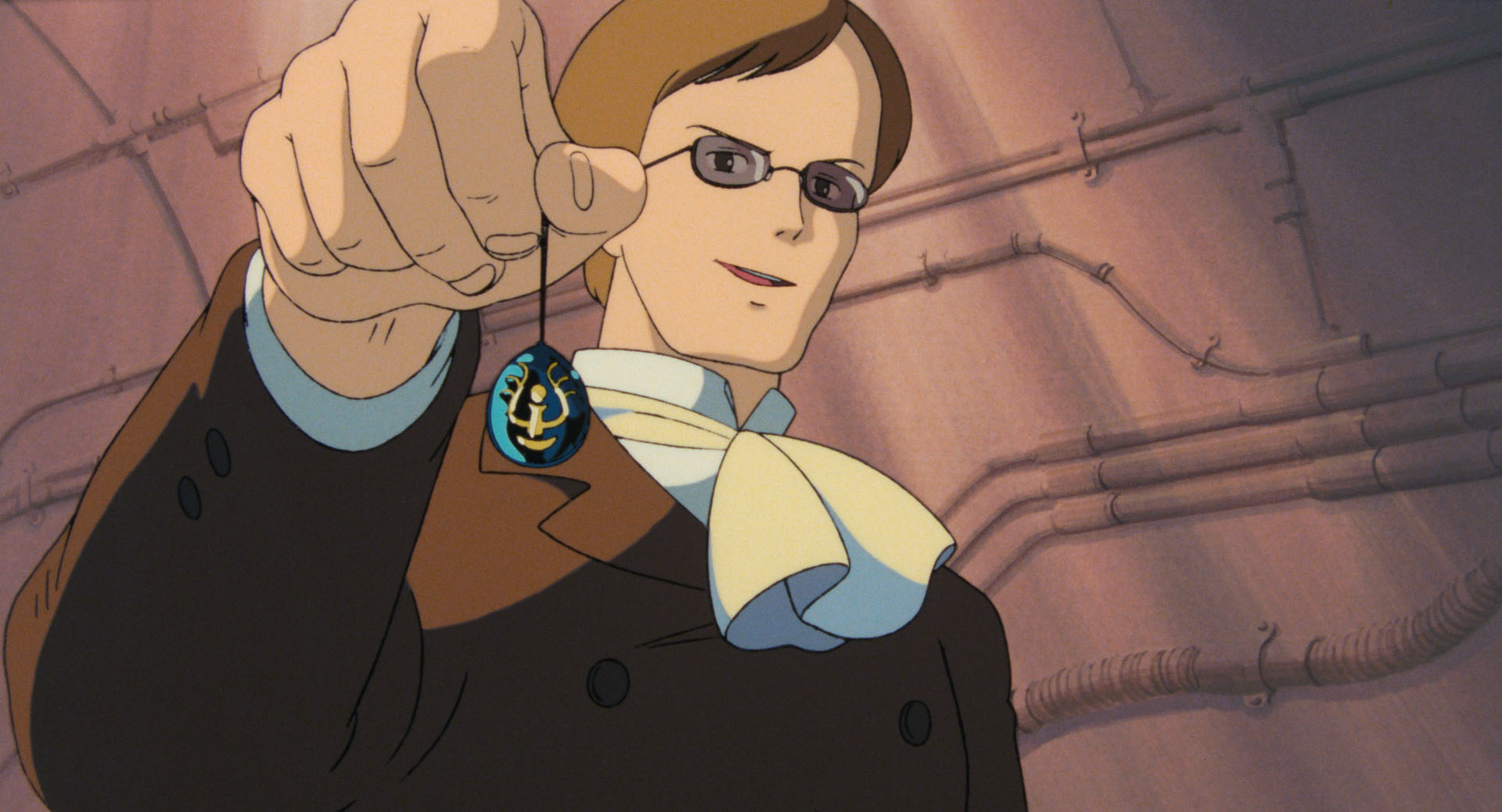

© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

「ムスカ大佐の名言 人がゴミのようだ」と検索している方々は、映画『天空の城ラピュタ』の名シーンやムスカ大佐の衝撃的なセリフに注目していることでしょう。

このセリフ「見ろ!人がゴミのようだ」は、どのような表現技法に基づいているのでしょうか?

また、ムスカ大佐がこの言葉を発した背景や、なぜ彼が「3分間待った理由」についても気になる方が多いはずです。

これらのセリフは、心理学の視点から何を読み取れるでしょうか?

その意味を深く掘り下げるとともに、「人がゴミのようだ」のセリフが登場するシーンや、アニメ内でのそのインパクトを振り返ります。

また、ムスカの名言やその元ネタについても触れながら、アニメ『ラピュタ』の他の有名なセリフや、特に「バルス」という言葉の意味についても探求していきます。

さらに、「人がゴミのようだ アーニャ」や、このセリフを素材にした使い方、名言ランキングでの位置づけなど、さまざまな視点からムスカ大佐の言葉とその影響を分析します。

1「見ろ、人がゴミのようだ」の表現技法について理解できる

2 ムスカ大佐が「3分間待った理由」を知ることができる

3 ムスカ大佐のセリフが持つ意味や背景がわかる

4 ラピュタの他の名言や「バルス」の意味を理解できる

ムスカ大佐の名言「 人がゴミのようだ」とは?

「見ろ!人がゴミのようだ」とはどういう表現技法か

ムスカが3分間待った理由とは?

ムスカ大佐は何をしたかったのかを解説

ムスカ大佐の名言「人がゴミのようだ」の意味を考察

ムスカ大佐の「人がゴミのようだ」のシーンを解説

「見ろ!人がゴミのようだ」とはどういう表現技法か

「見ろ、人がゴミのようだ」というムスカ大佐の名言は、比喩表現を用いたセリフです。

比喩表現とは、物事を直接的に表現するのではなく、別のものに例えることで、その特徴や印象をより強く伝える技法のことを指します。

このセリフにおいて、ムスカは人間を「ゴミ」に例えています。これにより、彼の人間に対する侮蔑や、支配者としての絶対的な優越感を、短い言葉で印象的に表現しているのです。

このように言うと、ただの暴言のようにも聞こえるかもしれません。

しかし、表現技法として考えると、ムスカのキャラクター性や物語の緊迫感を強調する重要な役割を果たしています。

たとえば、もしムスカが単に「人間など価値がない」と言っただけでは、ここまでインパクトのあるシーンにはならなかったでしょう。

この比喩によって、観る者に強烈な印象を残し、ムスカという人物像を深く刻み込むことに成功しています。

一方で、この表現には注意点もあります。

現実世界で不用意に使うと、大きな誤解やトラブルを招く可能性があるため、使用する場面には十分な配慮が必要です。

このため、創作の中で使う場合でも、相手や状況を選んで慎重に扱うことが求められます。

こうして考えると、「見ろ、人がゴミのようだ」というセリフは、単なる暴言以上に、巧みな表現技法によって作られた名セリフだと言えるでしょう。

ムスカが3分間待った理由とは?

もう一つ印象的なセリフが「3分間待ってやる」です。

ただの気まぐれではなく、これは支配者の心理を見せつける行為でした。

心理学では「時間制限を与えること」は大きなプレッシャーを与える方法として知られています。

試験のときに「残り3分です」と告げられると、急に焦って頭が真っ白になる経験をした人も多いでしょう。

ムスカが「3分」という時間を選んだのは絶妙です。

長すぎれば猶予を与えすぎるし、短すぎれば相手が反応できない。3分は「焦らせるのにちょうどよい長さ」なのです。

日常生活でも似たことがあります。

- 上司に「5分で資料まとめて」と言われて焦る

- 親が「10秒数えるうちに片付けなさい」と子どもに迫る

「待つ」という行為自体が、相手をコントロールする武器になっているのです。

ムスカの「3分間待つ」という余裕は、ただの傲慢さではなく、心理的な支配の演出でもあったわけです。

ムスカ大佐は何をしたかったのかを解説

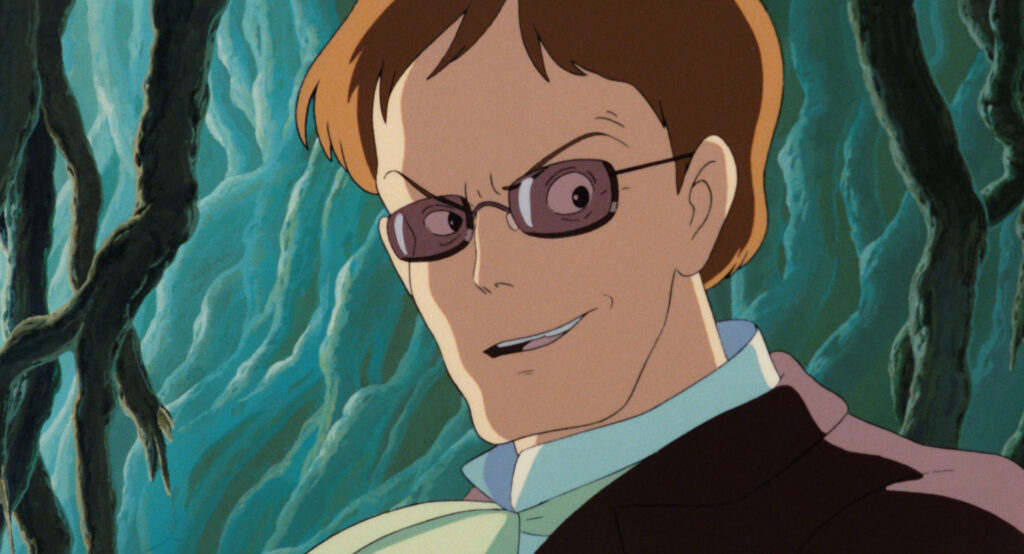

ムスカの最終的な目的は「ラピュタの力を手に入れて世界を支配すること」でした。

彼は自らをラピュタ王族の末裔と信じ、支配することを当然の権利と考えていたのです。

心理学でいう「権力欲」は、人が誰でも持っている欲求の一つです。自分の思い通りにしたい、他人を動かしたいという気持ちです。

ただし、ムスカはその欲求が極端な形で肥大化した存在でした。

- 富や名誉ではなく「絶対的な支配」を求める

- 相手の感情や命を無視してでも力を優先する

これはまさに「支配欲が暴走した姿」だと言えるでしょう。

私たちの日常でも小さな「ムスカ化」は起こります。

- 家庭で「自分の言うことを聞け」と押し付ける

- 仕事で「俺のやり方が正しい」と独断的になる

- 趣味のグループで「ルールは俺が決める」と支配したがる

こうした場面に気づいたとき、私たちの中にもムスカの影があると気づけるかもしれません。

ムスカ大佐の名言「人がゴミのようだ」の意味を考察

ムスカ大佐の名言「人がゴミのようだ」は、彼の思想や立場を象徴するセリフです。

このセリフの怖さは「他人を無価値だと断じる態度」にあります。

心理学では「内集団バイアス」という考えがあります。

自分の属する集団を特別視し、外の人を過小評価する心理です。ムスカの場合は「ラピュタ王族」という血筋を特権と信じるあまり、一般の人々を「ゴミ」と呼んでしまったのです。

日常の例で考えると――

- 学歴や肩書で人を見下す

- 収入や職業で優劣をつける

- SNSのフォロワー数で人の価値を判断する

これらはすべて、小さな形の「人がゴミのようだ」です。

ムスカ大佐の「人がゴミのようだ」のシーンを解説

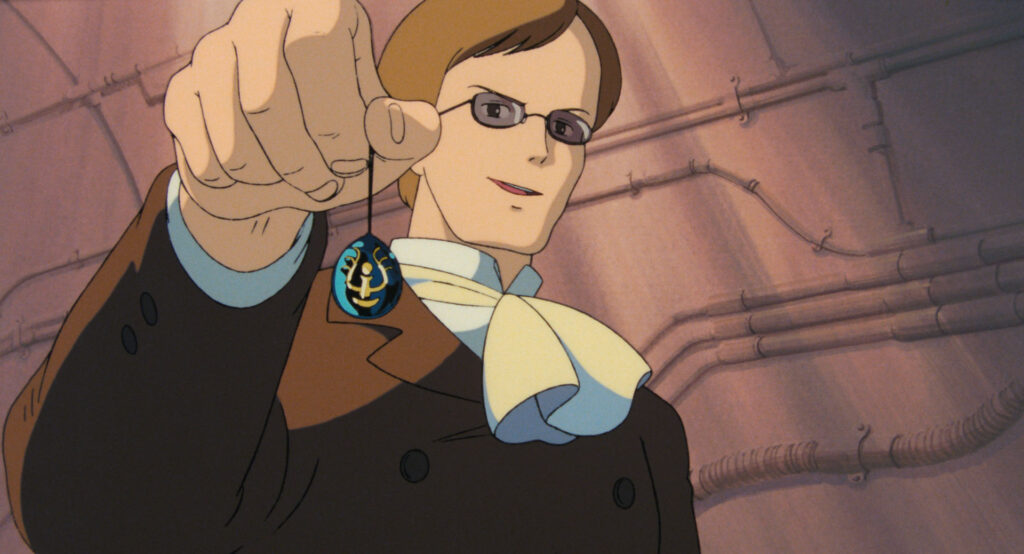

映画でこのセリフが出てくるのは、ラピュタの兵器が一瞬で人々を滅ぼすシーンです。

恐ろしいのは、彼が感情的に叫んでいるのではなく、冷静に笑みを浮かべながら言う点です。人の命を軽んじるその態度こそが観客の心に突き刺さるのです。

心理学の「スタンフォード監獄実験」では、普通の大学生が「看守」という立場を与えられただけで、短期間で残酷な行動に走りました。

つまり「人間は権力を持つと驚くほど簡単に変わってしまう」のです。

このシーンが長年にわたって語り継がれるのは、単に悪役が暴言を吐いたからではありません。「もし自分が絶対的な力を持ったら、同じように人を見下してしまうのではないか?」という問いを観客の心に投げかけるからです。

実際、私たちの身近な場面でも似たことが起こります。

職場で立場が上になると、人を見下すような言動をとってしまう

家庭で親が「自分のルールが絶対だ」と子どもを押さえつける

SNSでフォロワー数を理由に、他人を「価値が低い」と扱う

規模は違っても、そこに潜む心理は「ムスカ」と同じです。

だからこそ、このシーンはただのエンタメでは終わりません。観客の心に「人間は誰でもムスカになり得る」という不気味なリアリティを刻み込み、何度見ても強いインパクトを与えるのです。

ムスカのシーンは、それを象徴的に描いているといえるでしょう。

ムスカ大佐の名言 「人がゴミのようだ」の魅力

© 1986 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

「人がゴミのようだ」とアーニャの関係とは?

ムスカ大佐の「人がゴミのようだ」の元ネタ紹介

ムスカ大佐の名言「人がゴミのようだ」の使い方・使われ方とは?

ムスカ大佐の名言ランキングをチェック!

ラピュタの有名なセリフは?バルスの意味も紹介

「人がゴミのようだ」とアーニャの関係とは?

アニメ『SPY×FAMILY』の中で、アーニャが放った衝撃的な一言「人がゴミのようだ」が、視聴者の間で大きな話題となりました。

このセリフは、アーニャが両親であるロイドとヨルとともに、劇場や美術館を巡った後、町を一望できる公園へ足を運んだ場面で登場します。

美しい景色を見て「おぉ~」と感嘆するロイドに対し、アーニャは無邪気に「わぁ~… 人がゴミのようだ」と口にしたのです。

これを聞いたロイドが驚きながら「どこで覚えた?」と尋ねると、アーニャはあっさりと「アニメ」と答えました。

このやり取りがSNS上でも瞬く間に拡散され、「アーニャの口からムスカ大佐のセリフが飛び出して笑った」「アーニャ、まさかのラピュタ視聴済みなのか」と、多くのユーザーから驚きと笑いの声が寄せられたのです。

ここで注目したいのは、「人がゴミのようだ」というセリフが、もともとスタジオジブリの名作『天空の城ラピュタ』に登場するムスカ大佐の名言だという点です。

圧倒的な権力を手にしたムスカが、無力な人々を見下ろして発したこのセリフは、あまりにも有名であり、幅広い世代に親しまれています。

そのため、アーニャが無邪気に引用したことで、より一層のギャップが生まれ、視聴者の笑いを誘ったのでしょう。

冷酷な大人の言葉を、かわいい子どもが言うことで、恐怖ではなくギャップによるユーモアが生まれたのです。

これは心理学でいう「文脈効果」そのものです。

言葉の印象は、誰が・どんな場面で使うかによってガラリと変わります。

日常でも「冗談のつもりだったけど相手が怒った」という経験はあるでしょう。言葉は文脈によって武器にも笑いにもなるのです。

ゲームで圧勝したとき、スポーツで大差をつけたときなどに冗談で使う人も多いでしょう。

ただし、現実の人間関係で不用意に使えばトラブルになりかねません。

言葉はフレーミング効果を持ち、どういう場で発するかで受け取り方が大きく変わります。

ユーモアとして楽しむのか、本気で人を見下すのか――。境界線を意識することが大切です。

ムスカ大佐の「人がゴミのようだ」の元ネタ紹介

ムスカ大佐の「人がゴミのようだ」というセリフは、スタジオジブリの名作映画『天空の城ラピュタ』に登場する名言の一つです。

この作品は1986年に公開され、以降、日本アニメ史においても非常に高い評価を受け続けています。

このセリフが発せられる場面は、ラピュタの持つ超兵器が人々を一瞬で吹き飛ばす瞬間です。その破壊力に対して、ムスカは恐怖や同情を抱くことなく、まるで当然のように「人がゴミのようだ」と言い放ちます。

このときの無感情な態度と、力に酔いしれる姿が、彼をただの悪役以上の存在として印象づけたのです。

また、元ネタに関連する情報としては、このセリフが特定の文学作品や史実から直接引用されたものではない点が挙げられます。

宮崎駿監督のオリジナル脚本によるものであり、ムスカというキャラクターの個性を際立たせるために生み出されたオリジナルの表現です。

こう考えると、このセリフは作品全体のテーマである「権力と人間性の対立」を象徴する重要なピースであると言えるでしょう。

ムスカ大佐の名言ランキングをチェック!

まず、第1位に輝くのはやはり「見ろ、人がゴミのようだ」です。

このセリフは圧倒的なインパクトと独特の皮肉を持っており、映画を象徴する名場面の一つでもあります。

そして第2位には、「3分間待ってやる」が続きます。これは冷静な中にも支配欲と傲慢さがにじみ出る言葉で、多くのファンに愛されています。

さらに第3位として、「素晴らしい!最高のショーだとは思わんかね」も高い人気を誇っています。

このセリフは、ムスカの狂気とユーモアが絶妙にブレンドされた名言であり、印象深さでは他の追随を許しません。

いずれにしても、ムスカ大佐のセリフはどれも彼のキャラクター性を的確に表現しており、多くの視聴者の記憶に強く残っています。

これらの名言で、改めて『天空の城ラピュタ』の魅力を深く味わうことができるでしょう。

ラピュタの有名なセリフは?バルスの意味も紹介

スタジオジブリの名作『天空の城ラピュタ』には、数多くの印象的なセリフが登場します。その中でも特に有名なのが、シータとパズーが放つ「バルス」という言葉です。

このセリフは、作品のクライマックスで使われ、物語全体に強いインパクトを与える要素となっています。

「バルス」とは、ラピュタ語で「閉じよ」という意味を持つ言葉です。

具体的には、ラピュタのシステムを停止させ、城そのものを崩壊させる命令語として設定されています。

ラピュタを崩壊させ、ムスカの権力を終わらせる解放の呪文です。

観客はこの瞬間に溜まっていた緊張が一気に解き放たれ、大きなカタルシス(心の浄化)を得ます。

毎回テレビ放送のたびにSNSが盛り上がる「バルス祭り」も、その解放感を共有する現代の儀式のようなものです。

「人がゴミのようだ」という冷酷な言葉と、「バルス」という解放の言葉。

この対比こそが『ラピュタ』という物語の魅力を一層引き立てています。

「人がゴミのようだ」という冷酷な言葉と、「バルス」という解放の言葉。この対比こそが『ラピュタ』という物語の魅力を一層引き立てています。

- ムスカ大佐の「人がゴミのようだ」は比喩表現を用いた名言である

- 「人がゴミのようだ」のセリフはムスカの支配者意識を表現している

- この言葉には、権力と人間性についての鋭い風刺が込められている

- ムスカ大佐の名言は観客に強い印象を与え、彼のキャラクター性を際立たせる

- 「人がゴミのようだ」はムスカが人間を無価値に扱う態度を示している

- このセリフは映画『天空の城ラピュタ』のクライマックスを象徴する瞬間である

- ムスカの「人がゴミのようだ」のセリフは冷徹な優越感を表現している

- 「人がゴミのようだ」は無力な人々を見下すムスカの支配欲を示している

- 「人がゴミのようだ」の名言はムスカの破滅を予見させる要素を含ん

- 「人がゴミのようだ」は比喩表現であり、支配欲と優越感を象徴する言葉

- ムスカの心理は極端ですが、日常の小さな場面にも通じる

- 言葉は文脈によって恐怖にも笑いにも変わる

- 「バルス」との対比で、権力と解放の物語が鮮明になる