志村けんさんは、有名なギャグやお笑いとは何かを常に考えながら、人々に笑いと元気を届け続けました。

その中でも、だっふんだの意味は? と問われるほど愛されたギャグや、座右の銘のように語られる短い名言や短い一言の中に、彼の生き方や常識を超えたユーモアが映し出されています。

また、2020年に突然訪れた訃報に際し、多くの人が「志村けんは何で亡くなったのですか?」と悲しみと驚きを口にしました。

遅刻をしないことで有名だった志村さんが、舞台裏で大切にしていた小さな習慣や考え方は、今もファンの心に残り続けています。

この記事では、その名言の背景やお笑いへの思い、そして人生へのメッセージをじっくりと見ていきます。

記事を読むと分かること

- 志村けんの名言に込められた意味と真意

- だっふんだをはじめとする有名なギャグの背景

- 志村けんが遅刻をしない理由とそのエピソード

- 人生やお笑いに通じる哲学的なメッセージ

志村けんの名言 「死んだらいくらでも寝れる」の真意

志村けんは何で亡くなったのか

志村けんは何で亡くなったのか

有名なギャグと国民的な人気

だっふんだを解説

非常識な名言から学ぶ視点

短い言葉に込められた力

「死んだらいくらでも寝れる」という言葉は、志村けんさんらしいユーモアに包まれています。

冗談のように聞こえるかもしれませんが、その奥には「生きている今だからこそ、思いきり楽しみ、全力でやりたいことに挑戦しよう」という前向きな思いが込められているのです。

お笑いを通じて人々に笑顔を届け続けた志村さんの生き方そのものが、この言葉に表れているといえるでしょう。

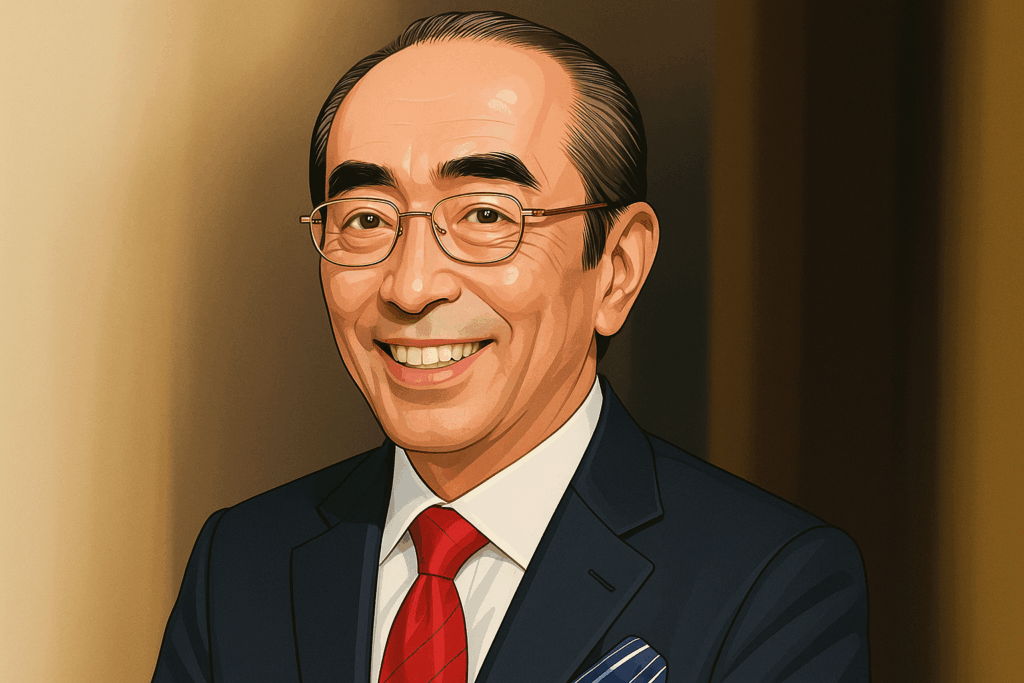

しかし、2020年3月、志村けんさんは新型コロナウイルスによる肺炎のため、70歳でその生涯に幕を下ろしました。

その知らせは、全国に大きな衝撃と悲しみをもたらしました。

当時は感染が急速に拡大し始め、不安が広がっていた時期でもあり、志村さんの訃報は「病気は誰にでも起こりうる」という現実を改めて突きつける出来事となりました。

テレビの中でいつも元気に笑わせてくれていた存在が突然いなくなってしまったことは、多くの人に計り知れない喪失感を与えました。

それでも彼の残した言葉や笑いは、今もなお人々を励まし続けています。

私たちの人生には限りがあります。

日本人の平均寿命は男性で約81歳、女性で約87歳とされています。(出典:厚生労働省「令和4年簡易生命表」 )

時間は有限です。だからこそ「死んだらずっと寝れるんだから、生きてる間ぐらい苦労しようぜ」というメッセージが、多くの人の心に深く響いています。

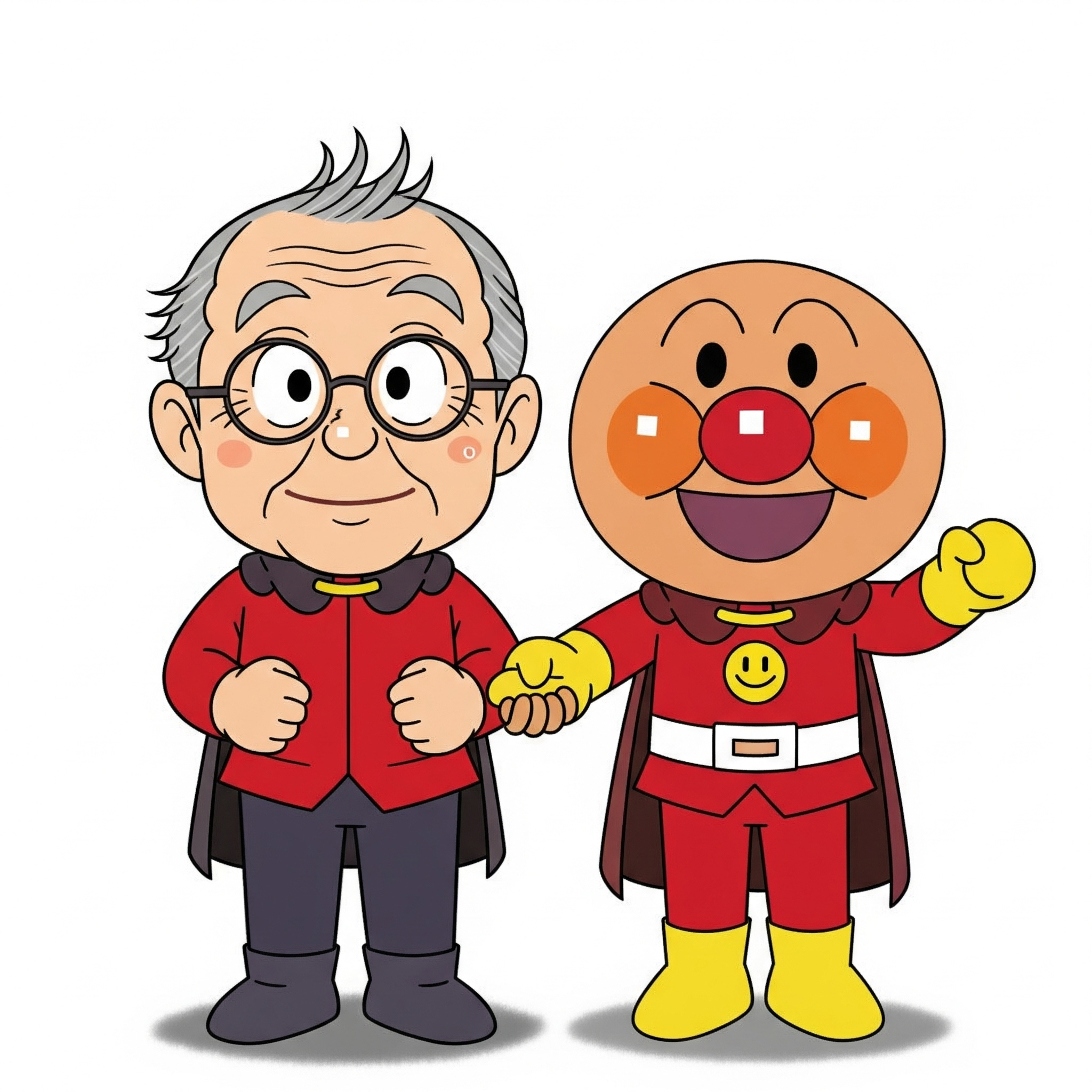

有名なギャグと国民的な人気

志村けんさんを語るうえで欠かせないのが、数々の名ギャグです。

「アイーン」「変なおじさん」「バカ殿様」などは、世代を問わず誰もが知っているフレーズでしょう。

これらのギャグは単なる一発ネタではなく、顔の表情、体の動き、声の抑揚まで緻密に工夫されており、見る人が一瞬で笑ってしまう完成度を持っていました。

特に「アイーン」は、国内だけでなく海外でもまねされ、国際的に知られる日本のコメディ表現のひとつにまでなりました。

「バカ殿様」のコント番組は長寿シリーズとなり、子どもからお年寄りまで幅広い層に愛されました。

豪華な衣装やセット、アドリブを交えたやりとりなど、毎回新しい笑いを生み出しながらも「殿様」というわかりやすいキャラクターで親しみを感じさせていました。

志村さんのお笑いの特徴は、誰でもすぐに理解できて、誰でも一緒に楽しめることでした。

難しい言葉や専門的な知識は必要なく、その場で直感的に笑える――だからこそ、日本全国で親しまれ、まさに「国民的コメディアン」と呼ばれる存在になったのです。

だっふんだを解説

「だっふんだ」というフレーズも、志村けんさんを代表するギャグのひとつです。

聞いただけでクスッと笑ってしまうような、不思議な響きがありますよね。

この言葉には特別な意味があるわけではなく、無意味な音の組み合わせです。

しかし、その「意味がないこと」こそが笑いを生むポイントになっています。

志村さんは、ちょっとした間の取り方や表情、体の動きと組み合わせることで、ありふれた言葉に「おかしさ」を宿す天才でした。

「だっふんだ」はシンプルで覚えやすいので、子どもから大人まで誰でも真似でき、学校や家庭でも広まっていきました。

こうした「日常に浸透するギャグ」を数多く生み出したことが、志村さんが国民的な人気を得た理由のひとつといえるでしょう。

非常識な名言から学ぶ視点

志村けんさんの言葉には、常識をひっくり返すようなフレーズが少なくありません。

常識的に考えれば「せっかく生きている今を精一杯使おう」なのですが、志村さんはあえて「死んだら休める」と逆のことを言うことで、人々に強烈な印象を残しました。

これは、笑いの世界にも共通する考え方です。人と同じ発想では新しい笑いは生まれません。予想外の発言や行動こそが、人を笑わせ、心を動かすのです。

「死んだらいくらでも寝れる」もそのひとつですが、そこには「人と違う視点を持つことの大切さ」が隠されています。

また、このような非常識な名言は、私たちの生活にも応用できます。

「こうあるべき」と思い込んでいることを少しずらしてみると、新しい発見や可能性が広がるかもしれません。

志村さんのユーモアには、そんな人生のヒントが込められているのです。

短い言葉に込められた力

志村けんさんの言葉は、どれも短く、覚えやすいものが多いのが特徴です。「アイーン」「だっふんだ」といったギャグだけでなく、「死んだらいくらでも寝れる」というフレーズもまた、数秒で口にできるほど簡潔です。

短い言葉は、人の心にすっと入り込み、長く残ります。だからこそ、世代を超えて語り継がれるのです。特に志村さんの場合は、言葉だけでなく、声のトーンや身振り手振りが加わることで、さらに強烈な印象を与えました。

現代は情報があふれる時代ですが、短く端的なメッセージは今でも強い力を持ちます。

志村さんの言葉が今なお人々に引用され、思い出されるのは、その「短くても忘れられない力」があったからにほかなりません。

志村けんの名言 死んだらいくらでも寝れるが残したもの

志村けんの座右の銘

努力が教える生き方の姿勢

常識から考える人間らしさ

志村けんの人生に通じるメッセージ

お笑いに込めた哲学

遅刻に関するエピソードの厳しさとやさしさ

座右の銘として心に響く表現

志村けんさんが人生の中でずっと大事にしていたことのひとつに「笑いを忘れない」という姿勢がありました。

いつもユーモアを大切にし、つらいときも笑いに変えて前に進む――その生き方そのものが、志村さんの座右の銘ともいえる「死んだらいくらでも寝れる」という言葉につながっています。

ぱっと聞くと冗談のようですが、その裏には「生きている今だからこそ精一杯楽しもう」という前向きなメッセージが込められています。

人生は一度きりで時間は限られています。眠ることはいつでもできるけれど、笑ったり挑戦したりできるのは「今この瞬間」だけなのです。

実際に心理学の研究でも、ユーモアや笑いがストレスを和らげ、心を元気にしてくれることが分かっています。

だからこそ、志村さんの言葉は多くの人に勇気を与え、心に残り続けているのでしょう。

努力が教える生き方の姿勢

テレビや舞台で見る志村けんさんは、まるで自然に笑いを生み出す天才のように見えました。

でも、その裏には驚くほどの努力がありました。台本を何度も読み込み、細かい動きやセリフの間を徹底的に練習する姿は、周囲の共演者やスタッフの間でも有名だったといいます。

「自然体」に見える演技やボケも、実は何度も試行錯誤を重ねた結果。観客の前では努力の跡を感じさせず、あくまでも軽やかに見せる。そこに志村さんのプロとしての矜持がありました。

スポーツや芸術の世界でもよく言われますが、本番での輝きは「見えないところでの積み重ね」によって支えられています。

志村さんの名言や言葉に説得力があるのは、ただのひらめきではなく、誰よりも練習を重ねてきた人だからこそ。努力の姿勢そのものが、彼の人生を彩っていたのです。

常識から考える人間らしさ

志村けんさんのお笑いを振り返ると、「常識をちょっとひっくり返す」という手法が多く見られます。

人が「普通こうだろう」と思う流れをあえて外すことで、意外性が生まれ、思わず笑ってしまう。これが志村さん流のユーモアでした。

たとえば、ちょっとした失敗や間違いを大げさに見せたり、遅刻やドジな場面をあえてネタにしたり…。

それは「誰にでもあること」を笑いに変えてくれるもので、見ている人は「自分も同じだな」と親近感を抱きながら笑えるのです。

このスタイルは、ただ笑わせるだけではありません。

「常識に縛られすぎなくてもいい」「もっと自由でいいんだ」という、人間らしさを取り戻すメッセージにもなっています。

小さな枠を外してみると、日常はもっと楽しくなる。志村さんのお笑いは、そんな大事なことをさりげなく教えてくれていたのです。

人生に通じるメッセージ

志村けんさんが残した数々の名言を振り返ると、そこにはとてもシンプルで温かい思いが流れていることに気づきます。

きっと志村さんが伝えたかったのは、「人生は楽しむためにある」ということだったのではないでしょうか。

毎日の暮らしは、仕事や勉強に追われて大変なこともたくさんありますよね。

でも、そんな時こそ笑ったり、ちょっと遊び心を持ったりすることが大事だと志村さんは教えてくれました。

笑うことで気持ちが軽くなり、心が元気を取り戻すのは誰もが感じたことがあるはずです。

実際に、医学や心理学の研究でも「笑い」が健康に良い影響を与えることが明らかになっています。

例えば、笑うことで免疫力が高まったり、ストレスがやわらいだりすることが確認されています(出典:健康長寿ネット/公益財団法人長寿科学振興財団 https://www.tyojyu.or.jp/net/topics/tokushu/warai-genki/warai-menekikinou.html )

志村さんの言葉は、科学的にも裏づけられた「人生をもっと豊かにするヒント」といえるでしょう。

大げさなことでなくても、日常のちょっとした場面で笑顔を大事にする。その積み重ねが、毎日をもっと心地よく、あたたかいものにしてくれるのだと思います。

お笑いに込めた哲学

志村けんさんにとって「お笑い」は、単なる仕事や職業ではなく、生き方そのものだったといえるでしょう。

彼の芸を見れば、それがどれほど自然に人の心を癒し、励まし、支えてきたかがよくわかります。

笑いは、つらいときでも人を前向きにさせる力を持っています。

緊張していた心がほっとゆるんだり、不安でいっぱいだった気持ちが軽くなったり…。

志村さんはそうした「笑いの力」を本能的に理解していて、それを惜しみなく人々に届け続けました。

彼のコントを思い出すと、観客は年齢も立場も関係なく一緒に笑ってしまいました。

その瞬間、誰もがつながり合っている感覚を持てたはずです。

志村さんのお笑いには、ただ楽しいだけでなく「人と人をつなぐ架け橋になる」という大切な哲学が込められていたのです。

遅刻に関するエピソードの厳しさとやさしさ

舞台やコントの中で、志村けんさんは「寝坊して遅刻する人」や「慌てて飛び込んでくる人」を演じて、観客の笑いを誘ってきました。

そうしたドタバタ劇は誰にでも起こりそうな失敗だからこそ親しみやすく、見る人を大笑いさせる大きな魅力となっていました。

ところが現実の志村さんは、まったく逆の人でした。

芸能界の仲間からも「志村さんはとにかく遅刻をしない」「約束の時間には必ず来ている」と驚かれるほど、時間を守ることに徹底していたのです。

その理由について、志村さんは若い頃からこんな考えを持っていたそうです。

――「遅刻すると、まず『ごめんなさい』って謝るところから一日が始まるだろう? それじゃ気持ちが台無しになっちゃうんだ。謝ることで空気も重くなるし、自分も引きずってしまう。それなら最初から遅刻しなきゃいいんだよ。」

実際、現場で一緒になった後輩芸人やスタッフも、「志村さんが時間を守るから、自分たちも気持ちが引き締まった」と語っています。

志村さんが早めに楽屋入りしていたことで、収録前の現場には安心感と和やかな空気が流れ、みんなが自然といい状態でスタートできたといいます。

だからこそ、コントの中で「寝坊キャラ」や「遅刻ネタ」を演じても、観る人にリアルでおかしく感じられたのかもしれません。

普段は決して遅刻をしない人だからこそ、舞台の上でドジな役を演じたとき、そのギャップが一層ユーモラスに映ったのでしょう。

志村さんの「遅刻をしない」という姿勢には、単なる几帳面さ以上に「自分も周りも気持ちよく一日を始めたい」という優しさと責任感が込められていたのです。

まとめ

- 死んだらいくらでも寝れるは今を楽しむという意味

- 新型コロナで70歳で亡くなったことが衝撃を与えた

- 有名なギャグは世代を超えて愛されている

- だっふんだは空気を軽くする言葉として定着した

- 非常識な名言には人生を前向きにする力がある

- 名言 短い言葉が人々の記憶に強く残る

- 座右の銘のように人々に勇気を与える存在だった

- 努力を惜しまない舞台裏の姿が人気を支えた

- 常識を超えても人間らしさを忘れなかった

- 人生を楽しみ挑戦する姿勢を示していた

- お笑いとは人を癒し自分も生き生きすることだった

- 遅刻を避けることで一日を台無しにしない工夫をした

- 相手を大切にする姿勢が時間を守ることに表れた

- 笑いを通じて人々の心を軽くする信念を持っていた

- 志村けんの言葉と行動は今も生き方の指針となる